ぴちゃ、ぴちゃ、ぴちゃ、ぴちゃ、ぴちゃ

寝起きだけじゃなくもっと飲んで欲しいなぁ

「猫にもっと水を飲んでほしい…でもどうすれば?」

そんなふうに悩んで、器や給水器、配置の工夫を試している方も多いのではないでしょうか。

わが家の猫「うに」は特別水を飲まないタイプではありません。

それでも、できるだけ飲んでくれそうな環境を整えることを心がけています!

そして、我が家では現在、自動給水器を使っていません。

でも、それは「今のところ必要がなかったから」というだけの理由です。

この記事では、自動給水器を使っていない我が家で実践している水分補給の工夫を、経験をもとにご紹介します!

「うちの子にはどんな方法が合うんだろう?」

そんなヒントを探している方の参考になれば嬉しいです!

猫に水を飲ませることは「健康管理の第一歩」

猫は砂漠地帯にルーツがあります。

そんな関係もあってか、猫はあまり水を飲まない体質の動物です。

そのため、現代でも「うちの子、水をあまり飲まない…」と悩む飼い主さんは多くいます。

水分不足が続くと、膀胱炎になったり腎臓に負担がかかる原因になることも。

とはいえ、「飲まないならしょうがない…」と悲観的になることはありません!

- 器の種類

- 置き場所

- 水の交換

上記のような工夫することで、猫の飲水量の増加を狙うことは、現実的に期待できることだと思っています!

我が家で実践している水分補給の工夫

うににしっかり水を飲んでもらうために、実際に工夫した環境の作り方などを紹介します。

- 水飲み場を複数用意

- フード、トイレから離す

- 陶器製の器を選ぶ

- 水は日に2回以上取り替える

- ウェットウードの併用

我が家で実践している環境の工夫は上記の5点です。

それでは、それぞれについて少し詳しく解説します。

水飲み場を複数用意

猫は気まぐれな動物なので、どこで水を飲みたくなるのか予測できません。

そのため、私たちはリビングのサークル内と寝室にそれぞれ器を設置しています。

うにの気分によって水を飲む場所を選べるようにしたいからです。

我が家ではフードをリビングに置いていて、サークル内の水飲み場がその近くにあります。

なのに、なぜかフードを食べた後、寝室の水飲み場まで行って飲む姿をよく見かけます。

そのときの気分によって飲む場所を変えているのでしょうか。

「ここでは飲みたくない!」と思われても、「もう片方でなら飲んでもいいや…」と思ってくれているならいいかな?と思ってこの配置にしています。

フード・トイレから離す

猫は「水を飲む場所」「食べる場所」「排泄する場所」を本能的に分けたがる動物です。

そのため、水飲み場はトイレから1.5m以上は離すようにしています。

トイレの後、特に気にすることなく水飲み場へ直行することもあります。

実際にこの配置にしてから、水を飲む頻度が安定したように感じています。

陶器製の器を選ぶ

現在使っているのはこちらの猫壱の陶器製の器。

重さがあるので倒れにくいです。

また、洗いやすいのも特徴です。

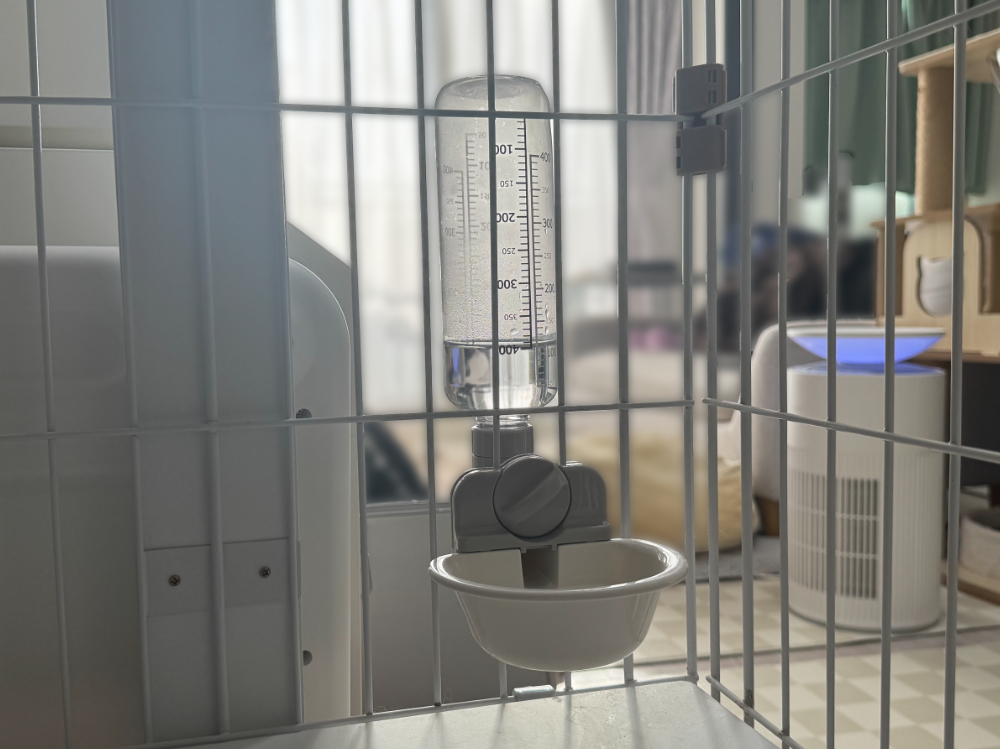

こちらはうにをお迎えしたときに買ったプラスチック製のボトルタイプの給水器です。

こちらも使い勝手が良く、愛用しています。

ただし、プラスチック製の器にはうにの噛み跡が結構残っています。

そのため、洗ったときに汚れが落としにくくなってしまいました。

なので、器を購入するときには、

- 倒れにくい

- 傷つきにくい

という観点から陶器製もしくはステンレス製の器を選ぶことをオススメします!

水は日に2回以上取り替える

猫は綺麗好きな生き物で、水にゴミが浮かんでいたり汚れていると、飲みたがらない場合があります。

そのため、私たちは夏は朝・夕方の1日2回、冬は朝・夕方・夜の1日3回水を取り替えることを習慣にしています。

とくに、食後はうにが水をよく飲むタイミングです。

そのため、朝と夕方のご飯タイム前には必ず水も取り替えるようにしています。

また、冬に水を取り替える回数を増やすのは、いつにも増して水を飲まなくなる傾向にあるからです。

そのため、他の季節よりも水を綺麗に保ち、水温も冷たくなりすぎないように注意しています。

ウェットフードの併用

猫によっては、普通の器からも自動給水器からもなかなか飲んでくれない場合もあると思います。

私たち自身、器からの水分補給だけでは飲水量が少ないように感じています。

そのため今は、換毛期の対策も兼ねて、ウェットフードを併用しています。

換毛期対策のために始めたウェットフードでしたが、食いつきがよく換毛期が終わっても併用を続けようと考えています。

ただし、ウェットフードには以下のデメリットがあることは知っておいて欲しいです。

- 雑菌繁殖を防ぐため、30分以内に皿を下げる(夏場は15分でもいいぐらい)必要がある

- 歯が汚れやすくなる

お皿をすぐに下げないといけない関係上、留守番前においていくことには向かないでしょう。

また、歯が汚れやすくなるため、歯磨きやおやつによるケアをしてあげると良いと思います。

我が家でも、

- 夕方にあげて、20分程度でお皿を下げる

- 歯磨きおやつと歯磨きでケアをする

といった、対策をとっています。

そのため、デメリットよりも水分補給の助けになるメリットをとって、ウェットフードを併用しています。

そのほかの対策

現在、我が家で実践していることについては以上になります。

ここでは、今後取り入れるかどうか検討中の対策を紹介しておきます。

- ドライをふやかして食べさせる

- 水に溶ける少量のまたたびを使用する

現在、ドライのふやかしを与えていないのは、子猫期に食いつきが悪かったためです。

成猫になった今、果たして食べてくれるのか…といったことに悩んでいます。

そのため、先に述べたように我が家では別にウェットフードを購入し与えています。

ただし、コスパを考えると、ドライをふやかすだけの方が安く済むので試す価値はあると思っています!

また、水そのものに多少の味付けをする方法も考えられます。

こちらの方法は、まだ具体的な検討をしていません。

良さそうなものを見つけられたら、今後、紹介したいと思います。

自動給水機を使っていない理由

私たちは、自動給水器を使っていません。

もちろん、自動給水器がダメなものだと思っているわけではありません。

私たちも、導入を考えた時期がありました。

それでも、最終的に導入を見送りました。

その理由は、「毎日の手入れが大変そうだったから」です。

自動給水機を清潔に保つには、毎日の分解と洗浄が推奨されているものがほとんどです。

正直なところ私たちには、「その手間はしんどいな…」と感じました。

また、我が家では冬に加湿器を使用しています。

加湿器には内部を清潔に保つ機能が備わっています。

それでもこまめな掃除をしないと、やはりカビやぬめりが発生してしまいます。

「似たようなトラブルが起こり得るかも…」と不安に感じたことも導入を見送った理由です。

結果的に、うには器だけでしっかり水を飲んでくれています。

そのため、現時点では給水機は必要ないと感じています。

ただし、これはあくまで「我が家の現在の状況においては」の場合です!

自動給水機が悪いものであるというわけではありません。

「私たちには合わなかった・今は必要なかった」というだけの話です。

自動給水器が合うケースも!

自動給水器を使っていない理由をお話ししてきました。

でも、もちろん自動給水器が活躍するシーンもあると思っています。

- 長時間の留守番が多くて、水替えが難しい家庭

- 水をあまり飲まない子で、飲水量アップを目指したい場合

- 水がすぐ汚れてしまう(多頭飼いや砂を飛ばす子など)環境

上記のような場合、自動給水器の「水をきれいに保つ」「流れる水で興味を引く」といった機能はしっかり活躍できると考えています。

我が家でも今後、生活環境が変わって必要になれば、自動給水器も選択肢の一つとして考えるつもりです。

まとめ:うちの子に合う水分補給の方法を!

猫にしっかり水分をとってもらうことは、健康維持のためにもとても重要です。

ただし、どんな方法が合うのかは、猫の性格や環境、ライフスタイルによって変わってきます。

- 水飲み場を複数用意する

- フードやトイレから離れた場所に置く

- 陶器製の器を使う

- 水を1日2〜3回取り替える

- ウェットフードも併用する

我が家では、上記のような工夫を続けています。

こうした工夫により、今のところは自動給水器を使わなくても水分補給はしっかりできていると感じています。

でもこれは、あくまで「うちの場合はこうだった」という話です。

たとえば、

- 水をほとんど飲まない

- 留守番が多くて水が替えられない

- 多頭飼いで水が汚れやすい

といったケースでは、自動給水器を使うことも検討していいと思います!

大切なのは、「うちの子に合った方法を見つけて、無理なく、自然に続けていくこと」です。

この記事がそのヒントのひとつになれば嬉しいです!

以上、うにパパせなとうにママぽなでした!

あ!そこからも飲みたいにゃ!

水道の蛇口から直接飲むのも好きだよね〜

自動給水器も欲しかったりする?

それってどんななのにゃ?

ちょっと気になるにゃぁ

コメント