はじめまして、『うに』の飼い主『せな』と『ぽな』です。

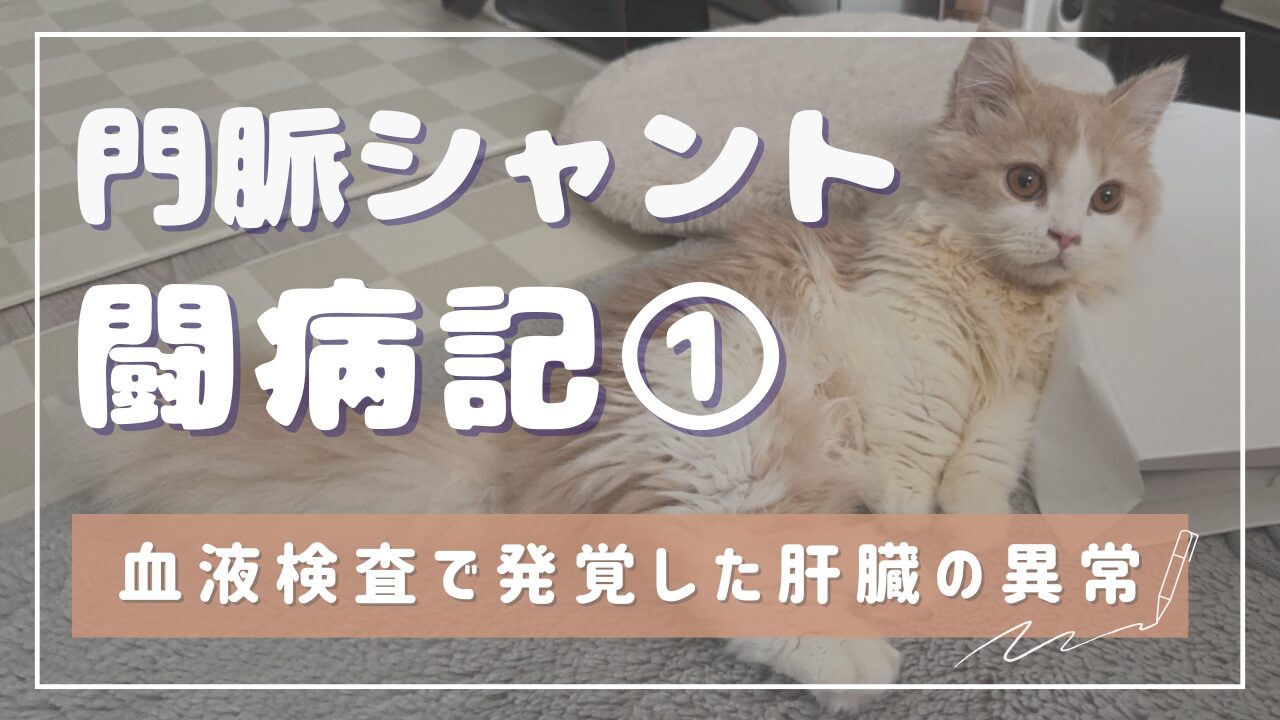

我が家の愛猫『うに』は生後半年の頃に“門脈体循環シャント(門脈シャント)”という先天性疾患を持っていることがわかりました。

この【門脈シャント闘病記】は、『うに』に病気があるとわかった日から“検査・手術・後遺症”を乗り越えて今に至るまでの記録となります。

その1つ目となる今回は、次の3つの流れについてをまとめてみました。

- 避妊手術の術前血液検査でみつかった肝臓の異常

- TBA検査による門脈シャントの疑い強化

- CT検査に向けた初動の判断

猫の先天性門脈シャントは発症率が非常に低く全体の2%ほどだといわれています。

そのため、当時の私たちは“飼い主にできること”を必死に探しましたが、なかなか参考になる情報には出会えませんでした。

だからこそ、今、元気になった『うに』の記録を残しておくことは、きっと価値のあることだと思い、この【門脈シャント闘病記】を作ろうと考えました。

この体験談が、かつての私たちと同じように悩む飼い主さんの心の支えになれることを願っています!

プロフィール

術前検査で発覚した『うに』のアンモニア異常

2024年7月28日。

私たち飼い主は『うに』に避妊手術を受けさせるために動物病院へと向かいました。

まずは、手術リスクの有無や程度を確認するため、術前血液検査を受けることに。

このときの私たちは「検査は形式的なもので、異常なんか見つかる訳がない」と思い込んでいました。

というのも、この頃の『うに』はまだ生後半年で、月に1回は動物病院にかかっていたからです。

少し鼻水や目やにが出ていたものの、「ちょっと風邪ぎみかも?」ぐらいの診断で大きな異常は見つかっていませんでした。

ところが、検査結果がでて診察室に呼ばれた私たちは、獣医師から思いもよらない言葉を聞くことになりました。

「今日の手術は中止にしましょう」

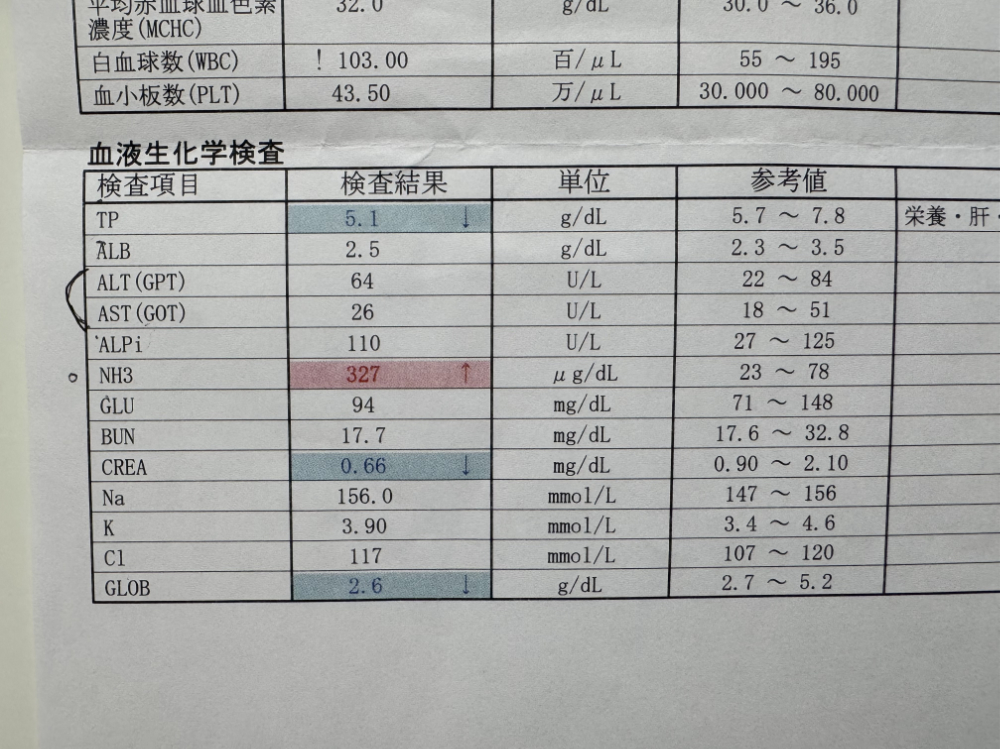

「え?」と思ったのも束の間に、血液検査の結果を見せてもらいました。

そこには、医学的な知識が全くなかった私たちから見ても、明らかに異常だとわかる数値が示されていました。

血中アンモニア濃度が“327 µg/dL”と基準値“23〜78 μg/dL”の約4倍の値を示していました。

そのため、麻酔のリスクを無視できないと判断され、その日の手術はキャンセルとなったのです。

そして、ここで初めて獣医師から“門脈シャント”という病気のことを聞くことになりました。

門脈体循環シャントとは?

はじめて門脈シャントという言葉をきいたときは、「門脈?」「シャント?」と何一つ用語を理解できませんでした。

初めて知る方もいるかもしれないので、簡単に門脈シャントについてまとめておきます。

- 肝臓に向かう血管(門脈)の形成異常

- 肝臓で分解されるはずの毒素が分解されず全身に回る状態

- 酷くなると発作などを起こす

- 完治には外科手術で異常血管に血液が流れないようにする必要がある

血中アンモニア濃度が高かったとはいえ、この時点ではまだ疑いの段階でした。

そのため、獣医師から病気を特定にはさらなる検査が必要だとすすめられ“TBA検査”というものをお願いすることになりました。

門脈シャントの疑いが強まったTBA検査の結果

血液検査の結果から異常がみつかった『うに』。

その場で、獣医師から“TBA検査”をすすめられお願いすることに。

そして、この検査により『うに』が門脈シャントである可能性が、ほぼ確実なものとなりました。

TBA検査のしくみと検査方法

TBA検査とは、食前・食後の血中総胆汁酸濃度の変化を確認する検査のことをいいます。

胆汁酸は通常、“肝臓→胆のう→腸→門脈→肝臓”という経路を循環し、肝臓で胆汁酸が処理されます。

ところが、門脈シャントの場合、肝臓を迂回する血管があるため、血中の総胆汁酸濃度が高くなるというわけです。

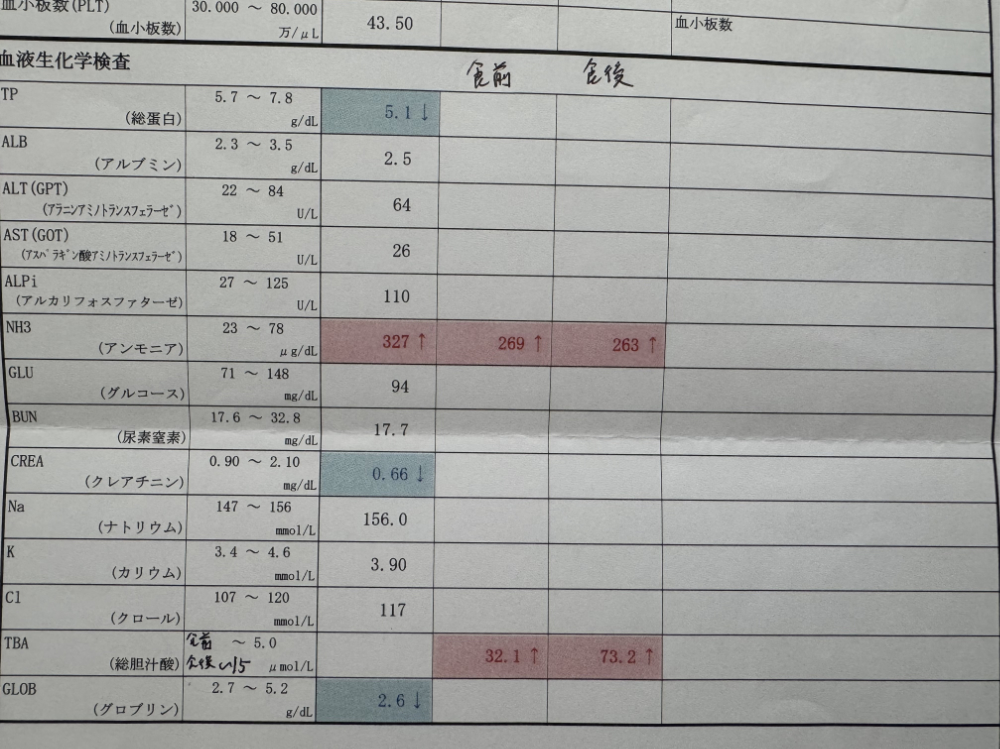

TBA検査の結果と基準値との比較

TBA検査を受けることになり、一度『うに』を病院に預けて再来院することになりました。

預けたのはTBA検査には食前・食後の2つの数値を見る必要があるからです。

夕方に再来院した私たちは、その願いもむなしく残酷な結果を聞くこととなりました。

結果は次のとおり。

- 食前:32.1(通常5.0以下)

- 食後:73.2(通常15.0以下)

※ 単位:µmol/L

この結果を見て、獣医師は「門脈シャントの可能性が非常に高いです」とはっきり伝えてくれました。

初めて「確率が高い」という表現を聞いて、胸がざわついたことを覚えています。

異常値の背景にある病気が、先天性の血管異常“門脈シャント”。

この検査でも、「100%門脈シャントであるとは確定できない」という話でしたが、示す数値は明らかに異常があることを物語っていました。

確定診断に必要なCT検査へのステップ

TBA検査の結果から、門脈シャントであることはほぼ確定的なものとなってしまった『うに』。

それでも、確定診断のためにはさらに“CTによる画像診断”が必要になるということでした。

ここでは、

- CT検査を受けるまでの過程

- 検査費用

についてお話しします。

追加検査の必要性と転院

TBA検査の結果を受けて、その場で獣医師からは次のように説明されました。

- この病院ではこれ以上の検査はできない

- 確定診断にはCT検査をする必要がある

私たちはたまたま、自宅から30分ほどの距離に、CT検査ができる動物病院があることを知っていたため、そちらにお願いすることにしました。

近くに検査ができる動物病院がなかったら、設備のある病院に行くことにも苦労したはずです。

このときほど都市圏に住んでいるメリットを実感した日はありませんでした。

CT検査の予約と不安

『うに』の異常が発覚した翌日、CT検査をしてもらうために動物病院に予約の電話をいれました。

意外にもすんなりと予約がとれ、検査日が1週間後の2024年8月4日に決まりました。

さらに、CT検査医と直接お話しすることもできたので、不安に思っていたことをいくつか質問させてもらいました。

まず1つ目は、「麻酔のリスクを避けるために避妊手術を中止にしたのに、麻酔をするのは大丈夫なのか?」というものです。

この質問には次のように答えてくれました。

- CT検査の麻酔は、ごく短時間・軽いレベルで済むため、身体への負担が少ない

- 術前の状態評価を正確に行うために不可欠であり、結果として手術の安全性が高まる

- 避妊手術と門脈シャントの確定診断とでは緊急度やリスクの質が異なる

すべて理にかなっており、麻酔に対する不安がやわらいだことを覚えています。

もう1つは、「検査までの1週間の気をつけるべきことはないか?」ということでした。

この質問には「ふらつきなどの神経症状がなければ、普段通りにすごして大丈夫です」と教えてもらえました。

不安をある程度解消できたのと同時に、初診もまだの段階でここまで丁寧な対応をしてくれたことから、

「この病院になら安心して任せられそう!」

と思えました。

まとめ:異常の発覚からCT検査へ進むまで

今回は、『うに』に異常が見つかってからCT検査の予約までの話をまとめました。

初めての猫飼いで毎日が手探りの中、突然告げられた“門脈シャント”という先天性疾患。

当時の私たちは突然の診断に戸惑い、次に何をすればいいのかもわからず不安でいっぱいでした。

でも実はあとになって、

「避妊手術前の検査では血中アンモニア濃度までは確認しないことも多い」

ということをかかりつけの獣医師から聞きました。

だから今では、あのとき、術前検査で異常を見つけてくれたことは、本当に運が良かったのだと思っています。

また、信頼できる動物病院と出会えたことも、その後の判断や心の支えになったと感じています。

飼い主にできることはそう多くはありません。

だからこそ、検査や治療においては、技術や設備だけでなく、人柄も含めて「安心して任せられる病院」と出会えるかが鍵になってくるのだと思います。

次回の【門脈シャント闘病記②】では、

- CT検査当日の記録

- 確定診断の結果

- 異常血管の位置などの詳細

をお伝えします。

『うに』の闘病記が、突然の病気に戸惑いながら情報を探している飼い主さんの、心の支えになれたら嬉しいです。

以上、『うに』の飼い主『せな』&『ぽな』でした!

コメント