『うに』の飼い主『せな』と『ぽな』です。

我が家の愛猫『うに』は生後半年の頃に“門脈体循環シャント(門脈シャント)”という先天性疾患を持っていることがわかりました。

この【門脈シャント闘病記】では、『うに』が“手術・入院・後遺症”などの様々な困難を乗り越えた体験をお伝えします。

闘病記①では、避妊手術前の血液検査をきっかけに門脈シャントの疑いが浮上し、CT検査を予約するまでについてお伝えしました。

そして第2回となる今回は、確定診断が下されるまでの過程を振り返ります。

- CT検査までの過ごし方

- CT検査当日の流れ

- 外部の専門家による読影

- 手術にむけて動き始めたこと

この時期は、不安がありながらも“次に何をすればいいか”が見えてきた時期でもありました。

同じように悩んでいる方にとって、少しでも参考になる記録になれば嬉しいです。

CT検査までの1週間にやったこと

CT検査を予約してからの1週間、『うに』は変わった様子もなく、いつも通りに過ごしていました。

そんな『うに』に対し、私たち飼い主は不安な気持ちでいっぱいでした。

それでも、病気について調べたり、検査の準備を進めるうちに、気持ちは少しずつ落ち着いていきました。

“食べるたびに体に毒が回ってしまう”

そんな状況に耐えている『うに』のためにも、私たちがクヨクヨしているわけにはいかないと感じたからです。

検査までの1週間は、下記のような“今すぐにでもできること”から実践していました。

- 外出中はペットカメラで『うに』の様子を確認

- その日食べたフードの量を記録

- 目やに、鼻水、涎の有無をメモ

- トイレの状態を確認

何も特別な看病や対策をしていたわけではありません。

それでも安心して検査当日を迎えられたのは、「やれることはやった」という気持ちが自信につながっていたからだと思っています。

CT検査前の麻酔リスクの再確認

2024年8月4日、いよいよCT検査当日を迎えました。

検査で異常が発覚してから、わずか1週間。あれほど長く感じた1週間はありませんでした。

動物病院へ向かう途中、キャリーの中で鳴く『うに』を見て、私たち飼い主も「何かを察しているのかな?」と話していたのを覚えています。

病院に到着してからは落ち着きを取り戻し、10分ほど待って診察が始まりました。

ここで説明されたのは、以下の2点です。

- CT検査前に行う麻酔の説明

- 血液検査によるリスクの確認

これらは電話予約時にも確認していた内容でしたが、改めて丁寧に説明してくれました。

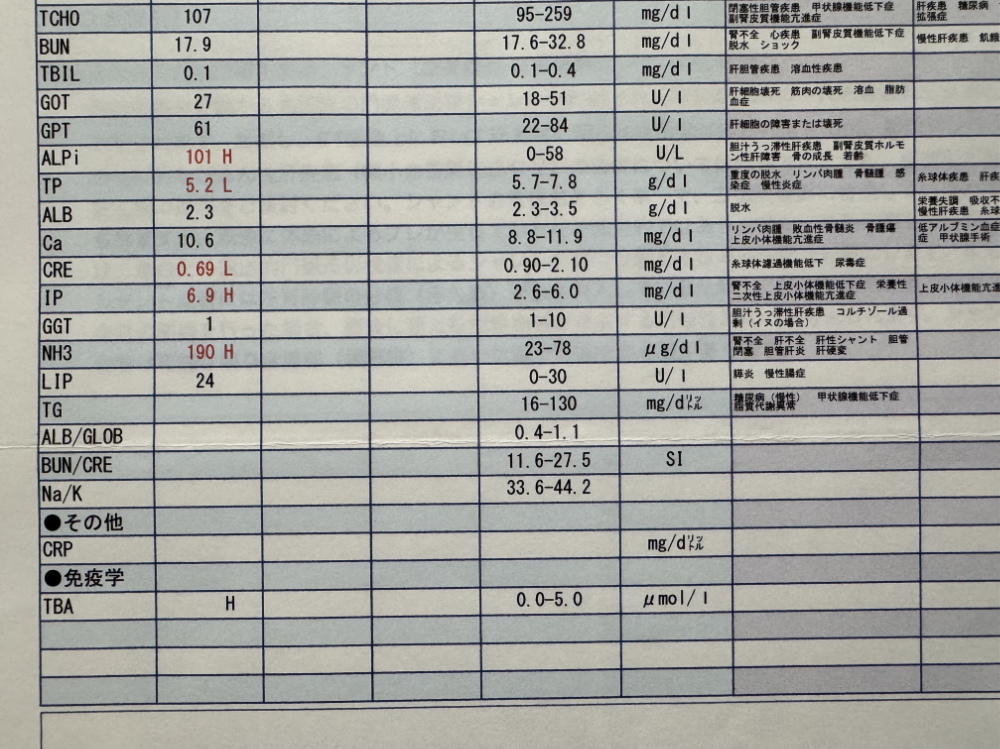

また、前回の血液・TBA検査から1週間が経過していたこともあり、念のため血液検査を追加で行うことに。

この1週間、『うに』に外見上の変化は良くも悪くもありませんでした。

それでも、「体の中では何か変化があるかもしれない」と、獣医師の判断で再検査となりました。

前回同様、NH3は190 µg/dLと異常値を示していたものの、CT検査は問題なく実施できると判断され、『うに』を一旦病院に預けることになりました。

担当医の対応はどれも丁寧で、安心して任せられる病院だと改めて感じました。

CT検査による“門脈シャント”の確定

『うに』を動物病院に預けたのは午前10時ごろでしたが、麻酔からの目覚めは午後になるとのことでした。

そのため、一度病院を出て、14時ごろに再び向かいました。

診察室で再会した『うに』の顔つきは、いつも通りしっかりしていて、思わずホッとしました。

そしていよいよ、担当医からCT検査の結果について説明が始まりました。

これが、『うに』の“門脈シャント”が確定した瞬間でした。

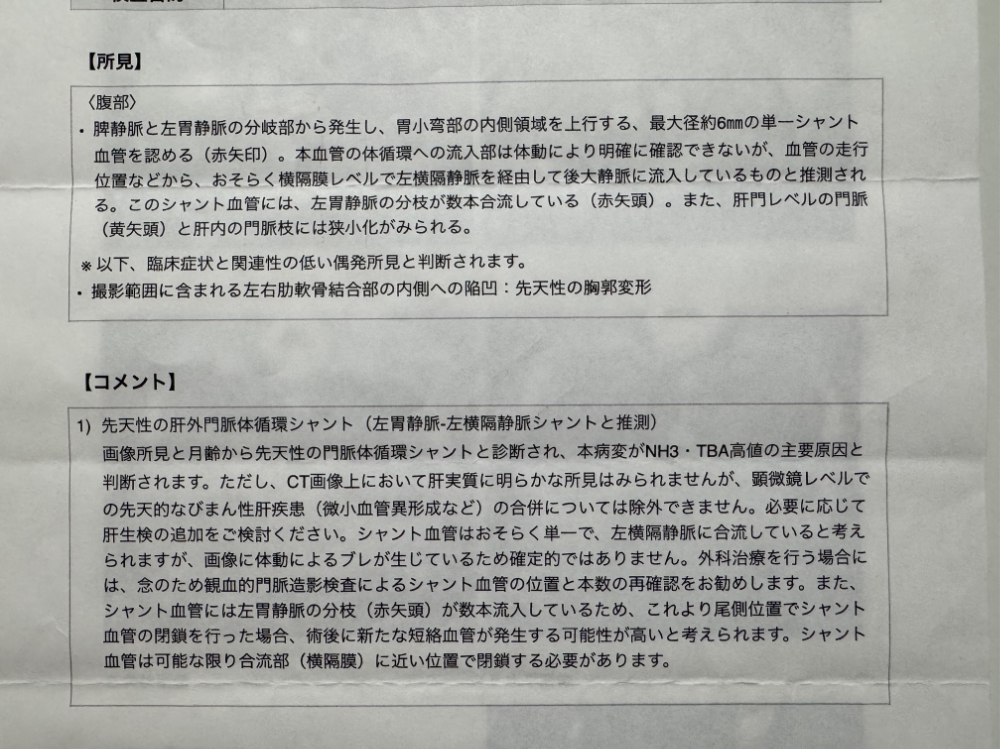

担当医から、

「シャント血管は、左胃静脈から発生し、左横隔静脈を経由して後大静脈に流れ込んでいる」

と説明されました。

ただ、横隔静脈側の結合部が『うに』の体動により画像がやや不鮮明で、手術前にもう一度撮影した方がよい可能性があるとも補足されました。

この時点で「おそらく手術適応内」との見解を受けましたが、より確実な判断をするために、外部の専門家の意見を仰ぐことになりました。

約10日ほど待つことになったものの、“手術が可能な状態である”と確認できたことで安堵し、その日は病院をあとにしました。

専門医の読影レポートによる診断の補強

2024年8月17日、CT画像の読影レポートが外部の専門家から届き、再び動物病院を訪れました。

そして、その読影レポートをもって『うに』は正式に“先天性の肝外門脈体循環シャント”と正式に診断されました。

読影レポートに書かれていた内容は概ね以下の通りです。

- 左胃静脈-左横隔静脈のシャント血管である

- シャント血管には左胃静脈の枝が複数合流している

- 肝門部の門脈や肝内の門脈枝には狭小化も見られる

内容そのものは、10日前のCT検査時に担当医から説明を受けた内容とほぼ同じでした。

それでも、複数の専門家が同じ結論に至ったことは、今後の方針をより安心して立てる材料になりました。

そのため、多少時間や費用がかかったとしても、読影レポートを依頼して本当によかったと感じています。

そして、この検査結果を受けて、次に何をすべきかを考える段階へと進むことになりました。

手術方針の提示と転院を決めた理由

『うに』の門脈シャントの構造が診断によって確定したこのタイミングで、担当医から治療方針についての説明がありました。

確認されたのは、“シャント血管が肝外に1本のみ存在していること”。

そして、“手術によって改善が期待できる状態であるということ”でした。

ただし、術式の選択や術後管理までを総合的に考えると、より高度な設備と専門性を備えた病院での対応が適切だろうと提案されました。

そこで紹介されたのが、重症疾患などを対象とする“二次診療専門の動物病院”でした。

もちろん、その分料金が大幅に高くなる可能性があり、100%の安全を保証できるものではないということも、包み隠さず教えてくださいました。

飼い主2人でよく話し合った結果、以下の理由から転院を決断しました。

- 信頼できる獣医師からの紹介である

- より安全な手術や術後管理が期待できる

- 費用は高くなっても支払う準備はできていた

早速、紹介状を作成していただき、転院先の病院に連絡を取ってもらいました。

すると偶然にも主治医の先生のスケジュールが空いており、帰りにCTデータを届ければ、翌日に診察が受けられることに。

こうして、『うに』は手術・入院に向けて、新たな病院へ転院することとなりました。

まとめ:確定診断の先にある次の選択肢

今回は、CT検査の実施から『うに』が門脈シャントであると確定するまでの記録をお伝えしました。

CT画像を前に、担当医から「門脈シャントであることはほぼ間違いない」と説明された瞬間。

そして後日、専門医による読影レポートで正式な診断が下され、治療方針として手術の提案を受けました。

さらにその結果、より安全性と専門性の高い病院への転院を決断。

この一連の流れは、「確定診断がゴールではない」という現実を強く実感する出来事でもありました。

門脈シャントと確定されたあとに、

- どんな手術方法があるのか

- どこで治療を受けるべきなのか

- 費用はどれくらいかかるのか

など、次の選択肢や責任と向き合う必要が一気に押し寄せてきます。

それでも、ひとつずつ整理して決断できたのは、信頼できる病院と出会えていたことが何よりも大きかったと感じています。

次回の【門脈シャント闘病記③】では、転院先で手術の方針や日程が決まるまでの過程をお伝えします。

『うに』の闘病の記録が、同じ病気を抱える猫やその飼い主さんの支えとなれば嬉しいです。

以上、『うに』の飼い主『せな』&『ぽな』でした!

コメント