『うに』の飼い主『せな』&『ぽな』です。

我が家の愛猫『うに』は、生後半年のころに“門脈体循環シャント(門脈シャント)”という先天性疾患を抱えていることがわかりました。

この【門脈シャント闘病記】では、その発覚から回復までの『うに』の闘病を記録しています。

今回の闘病記③は、手術を受けるために二次診療病院へと移ったところからの話をお伝えします。

- 二次診療病院での初診

- 術式や手術回数の判断に影響した再CT検査の結果

- 自宅での投薬管理や、手術に向けた準備の日々

- 実際の手術の所見

- 手術直後の『うに』の様子

当時の私たちと同じように悩んでいる飼い主さんにとって、少しでも参考になる記録になればうれしいです。

高度二次診療病院への転院

2024年8月18日、私たちは『うに』を連れて紹介先の高度二次診療病院へと向かいました。

この病院の第一印象は、まずなにより「大きい!」ということでした。

到着して受付を済ませると、待合に案内されました。

待合は犬と猫でスペースが分かれた作りになっていて、『うに』は落ち着いて待つことができました。

しばらく待っていると、『うに』が呼ばれて診察が始まりました。

診察では「若いうちに気づけたのは本当によかったとですね!」と優しく声をかけてくれたことが印象に残っています。

そして、今後の方針と流れについては次のように説明してくださいました。

- 一次診療のCT画像に不鮮明な部分があるため、再度CT検査が必要

- 肝臓を守るための栄養補助として、BCAAサプリを与えることを推奨

私たちは、『うに』に手術を受けさせるつもりだったので、どちらも承諾しました。

サプリについては、「ちゃんと飲んでくれるだろうか…」と心配しましたが、試しにもらった1粒を与えてみるとすんなり完食。

そのため、タブレットタイプのBCAAサプリを1日2粒、8時間おきに3回与えることになりました。

そして、再度CT検査をする日を決めて診察は終了。

医師も看護師も、きちんとしていながらも話しやすい雰囲気で、初診の緊張を和らげてくれたのがありがたかったです。

施設の規模だけでなく、人柄からも「この病院になら託せる」と思えた瞬間だったと思います。

再CT検査で見えた手術の道筋

初診から4日後の2024年8月22日。

【門脈シャント闘病記②】でお伝えしていた通り、『うに』は再度CT検査を受けることになりました。

その結果、『うに』はやはり手術適応内と判断され、手術内容についての説明と提案を受けることになりました。

ここでは、その流れを次の3つに分けてお伝えします。

- 再検査で判明したシャント血管の形

- 術式の決定

- 手術回数の仮決定

再検査で判明したシャント血管の形

今回、再びCT検査を行うことになったのは、手術を受けるに当たって前回のCT画像では不鮮明な部分があったからでした。

費用がかかることはわかっていましたが、「手術がより安全なものになるのなら」と、迷うことなく再検査を承諾。

そして、再検査を行い、前回不鮮明だった部分もしっかり確認できました。

そのときに確認できた『うに』の状態は以下の通り。

- シャント血管の横隔静脈側の結合部の径が細いこと

- 肝臓へ向かう門脈もある程度確認できる太さであること

医師によれば、「この時点で本来の門脈がまったく確認できない子も多い」とのことでした。

術式の決定

門脈シャントの術式には、“セロファンバンド法”や“アメロイドコンストリクター設置術”などいくつかの手法があります。

ただし、私たちがお世話になった病院では、最も治療の確実性が高いということで“糸による結紮術”が採用されていました。

担当医から「それで構わないか?」と確認がありましたが、次の理由からすぐに承諾。

- 担当医を信頼していた

- 知識や経験のある獣医師の考えの方が私たちより正しいはずだと考えた

また、避妊手術ができていなかったため、可能であれば同時に行うことになりました。

術式が決まったので、次はその“回数”の話をしてくださりました。

手術回数の仮決定

門脈シャントの手術は、1回で終わらず、2回以上に分けて行われることも珍しくないそうです。

それは、多くの場合で門脈が育っておらず、1回でシャント血管を完全に閉じると門脈が血流量に耐えきれないためです。

『うに』の場合は再検査の結果から、シャント血管の仮遮断時に次の条件を満たせれば、1回の手術で済む可能性が高いと伝えられました。

- 門脈圧が15mmHgを超えない

- 仮遮断前の門脈圧の2倍を超えない

- 腸の色が良好なままである

ただし、他の病院では「どんな場合でも手術を2回以上に分ける」としているところもあると伝えてくれました。

その理由は「2回に分けた方が術後のリスクを抑えられる傾向にある」という考え方もあるからというもの。

続けて、担当医からは「手術を2回に分けるとリスクも2回背負うことになるという考え方もある」とも伝えていただきました。

私自身もその話は聞いたことがあったので、悩みました。

それでも、最終的には目の前の担当医のことを信じると決め、その判断に任せると伝えさせていただきました。

こうして、手術同意書にサインをし、『うに』の手術日が2024年8月31日に決まりました。

手術に向けた自宅での準備と過ごし方

CT検査後、手術までの約10日間は自宅でケアをしながら過ごしていました。

生活自体に大きな変化はなかったものの、少し前から飲んでいたBCAAサプリに加えて、抗痙攣薬“レベチラセタム”を投与することに。

これは術後発作の予防を目的とした処方でした。

ただし、“予防的に効く”という論文ベースの根拠は実際のところ存在せず、担当医からも「気休め程度にしかならないかもしれません」と説明を受けていました。

それでも、“効果がある”としている報告例もあり、それを期待して投与することになりました。

投与の方法は“朝・昼・晩の1日3回、8時間おきに1包ずつ”という指示でした。

最初の数日はシリンジを使って与えていましたが、『うに』はこの薬をかなり気に入ったようで、次第に袋を開けると走り寄ってくるようになりました。

そのため、途中からシリンジの使用から、直接舐めさせて薬を与えるようになりました。

薬の投与に飲ませることにも苦労するという話もよく聞く中で、『うに』の薬への反応は非常にありがたかったです。

いよいよ迎えた“門脈シャント”の手術当日

2024年8月31日。猛暑が続く中、いよいよ『うに』の手術当日を迎えました。

手術に向けては次のような指示がありました。

- 食事は深夜2時半ごろに下げる

- 水は11時半ごろに下げる

- 薬とサプリは朝のうちに投与する

夜中に起きるのは大変でしたが、「『うに』のためなら!」と指示にしたがい、準備を整えました。

この日は少しでも『うに』の体力への負担を減らすため、“ペットタクシー”に病院へ。

到着したのは13時30分ごろで、このときの『うに』は病気であることを忘れるほど落ち着いた様子で、その姿は今でも印象に残っています。

いよいよ『うに』を預ける直前になり、

「これが最後になるかもしれない…」

そんな不安が頭をよぎりました。

それでも、

“やれることはやった自分たち”

“全力を尽くすと言ってくれた担当医や看護師”

そしてなにより“『うに』自身の生命力”を信じ、病院に『うに』を託しました。

手術成功の報告と『うに』の様子

「無事に手術が終わりました」と連絡があったのは、当日の16時半ごろ。

麻酔から目覚めるのはもう少しあとになるとのことで、病院へは18時半ごろに向かいました。

ここでは、そこで伺った“手術の所見”と”『うに』の様子”についてをお伝えします。

実際の手術について

病院に到着すると、まずは実際の手術についてどうだったのかを教えていただけました。

その所見は以下の通り。

- 想定通りに1回で完全結紮ができた

- 肝臓もある程度発達しており、色も良好だった

- 避妊手術も問題なく終えられた

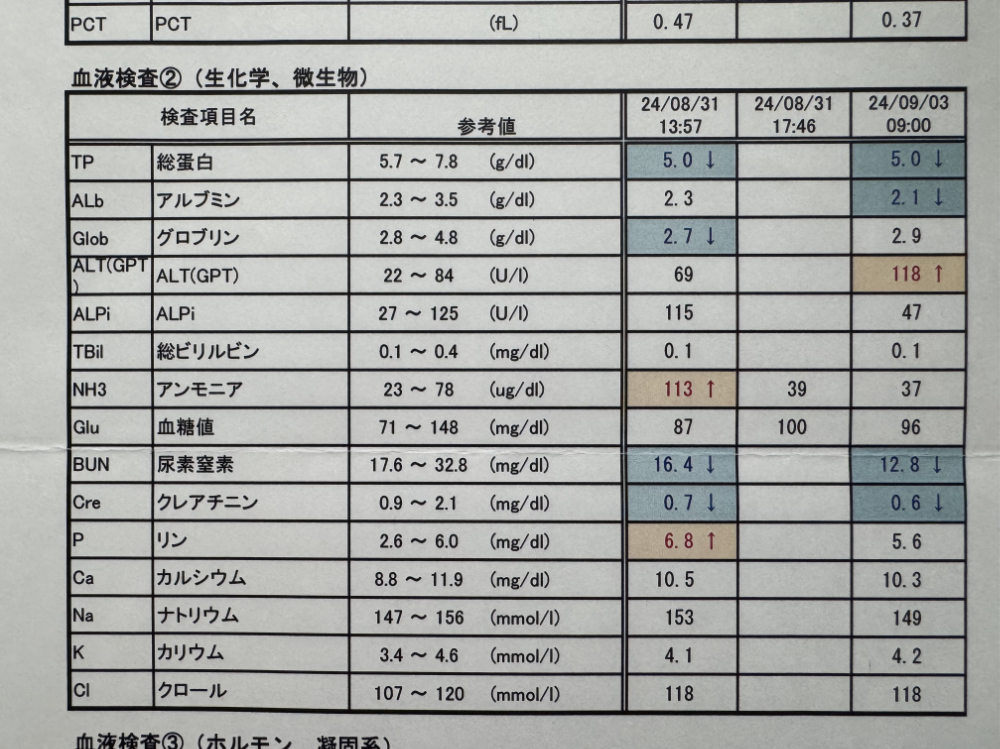

また、手術が終わってから私たちが病院に着くまでの間に、血液検査をしてくれていたようでその結果も見せてくれました。

数値がはっきりと改善されていて、「まだ術後から数時間しか経っていないのに、こんなに変わるのか」と驚きました。

『うに』との再会

避妊手術も同時にしてもらったため、開腹の範囲が広く心配していました。

ところが、こちらの心配をよそにゲージの中から私たちをみつけた『うに』は、いつも通りのキリッとした表情を見せてくれました。

いつもと変わらない足取りでゲージ出入り口付近まで近づいてきてくれて嬉しかったのを覚えています。

私たちは術後すぐとは思えない元気な姿に、胸がいっぱいになりましたが、門脈シャントの闘病で一番怖いのはここからです。

術後72時間をピークに、一定の確率で起こるとされる“結紮後発作症候群(術後発作)”。

このこともあり、これから72時間は面会謝絶での入院管理となりました。

発作が起きた場合の対応についてもしっかり説明を受け、この日は『うに』を託して病院を後にしました。

まとめ:手術の判断に必要なのは“納得”と“信頼”

最後に【門脈シャント闘病記③】のまとめです。

- 転院先での診察と、再CT検査で明らかになった病変の詳細

- 術式と手術回数の決定

- 発作リスクに備えた術前の薬・サプリの投与

- 手術当日の流れ

- 術後すぐの『うに』のようす

門脈シャントの手術にはいくつかの術式があり、何が『うに』にとって最適だったのかは今でもわかっていません。

だからこそ、「この先生になら任せても大丈夫だ」と思えるかどうかが、最も大切なのだと感じました。

そして、そう思えるかどうかは、“それまでに自分がどこまでやってきたか”にかかってくるのだと思います。

今回は『うに』の手術が無事に終わったところまでをお伝えしました。

次回は、門脈シャントの闘病における最大の山場、“術後72時間の管理”に焦点をあてた記録となります。

術前管理や手術は順調だったものの、術後の発作が起こってしまった『うに』。

次回は、その対応や回復の過程についてをお伝えします。

『うに』の闘病の記録が、同じ病気を抱える猫やその飼い主さんの支えとなれば嬉しいです。

以上、『うに』の飼い主『せな』&『ぽな』でした。

コメント